▼本選演奏曲

福島 和夫/冥 (1962)

Ian CLARKE/The Great Train Race (c foot version) (2010)

多久 潤一朗/虹(2009)

私が現代曲が好きになったのは、3つの作品に出会ったことがきっかけです。

武満徹の《ヴォイス》。

I.クラーク 氏の作品。

多久潤一朗 氏の《虹》。

音楽を超えた総合芸術的な曲。特殊奏法を、彩色的で描写的に、ごく自然に使用し、美しく面白い曲。現代曲の多様性とフルートの大きな可能性をこの楽曲によって知り、気持ちが高揚したのを覚えています。今回、憧れであった本コンクールにエントリーするに際し、私に大きな影響を与えた作品を選曲しました。

福島和夫の《冥》は、学生時代に師から勧められた当時、私にはこれを表現するイメージが出来ませんでした。

作者の言葉『弔笛 。笛の音は比世と彼世、ふたつの世ながらに響くという。《冥》くらい。ふかい。遠い。とおざかる。黙して思う。宇宙的無意識。』

特に難しい特殊奏法等は無いのですが、この曲には宇宙的広がりがあります。彼世にいる大切な人達に呼び掛けられたら。この曲に出会って数年が経った、今現在の自分の弔笛が表現できたらと思っております。

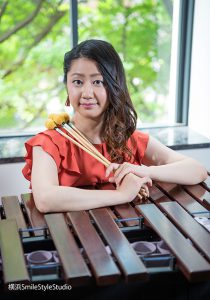

◎プロフィール

日本大学芸術学部卒業、同大学芸術学研究科博士前期課程音楽芸術専攻卒業。2013年ヤマハ新人演奏会、大学院修了演奏会、第7回ドルチェ楽器デビューコンサートに出演。フルートの特殊奏法の歴史と奏者から見た記譜法についての修士副論文が「THE FLUTE vol.143」(アルソ出版)で紹介される。これまでにフルートを高木綾子、故・立花千春、白戸美帆、室内楽を庄司知史、ソルフェージュを峰村信一、作曲を峰村澄子の各氏に師事。

▼予選演奏曲

武満徹/Voice(1971)