第35回現音作曲新人賞の譜面審査を行いました(テーマ:現代の音楽と対位法)。

全31作の応募の中から、鈴木純明審査員長、徳永崇・渡辺俊哉審査員による厳正な審査の結果、新人賞候補作品(入選作)に下記の4作が選ばれました。

2019年3月1日(金)18:30開演、東京オペラシティリサイタルホールにて行われる〈現代の音楽展2019〉「現代の音楽と対位法」に於いて、演奏審査により新人賞受賞作を決定します。

■入選作(作曲者名五十音順に表記)

有吉 佑仁郎(Yujiro ARIYOSHI)日本

《DISCO for 4 Players》cl, vn, vc, pf

1994年生まれ。現在、東京藝術大学音楽学部作曲科3年次在学中。2018年第87回日本音楽コンクール作曲部門第3位入賞。作曲を小鍛冶邦隆氏に師事。

张天阳(Tian Yang ZHANG)中国

《Landscape Painting Essay “Rocky Stream”》vc, fl, cl, pf

1995年生まれ。2013年に上海音楽学院に入学し作曲をGuohui YE氏に師事。2016年から1年間交換留学でHfMT HamburgでFredrik Schwenk氏に師事。

波立 裕矢(Yuya HARYU)日本

《蝶と蝶(重力III)》fl, cl, pf, vc

1995年生まれ。作曲を鈴木純明、山本裕之、久留智之、小崎光洋の各氏に師事。現在、東京藝術大学音楽研究科作曲専攻在学中。

松本 真結子(Mayuko MATSUMOTO)日本

《The Wandering Memory》fl, cl, vn, vc

1994年生まれ。作曲を伊藤弘之、菱沼尚子、小林純生の各氏に師事。現在、日本大学大学院芸術学研究科音楽芸術専攻(作曲)に在籍。

★次回、2019年度「第36回現音作曲新人賞」募集要項を発表しました。詳細はこちら。

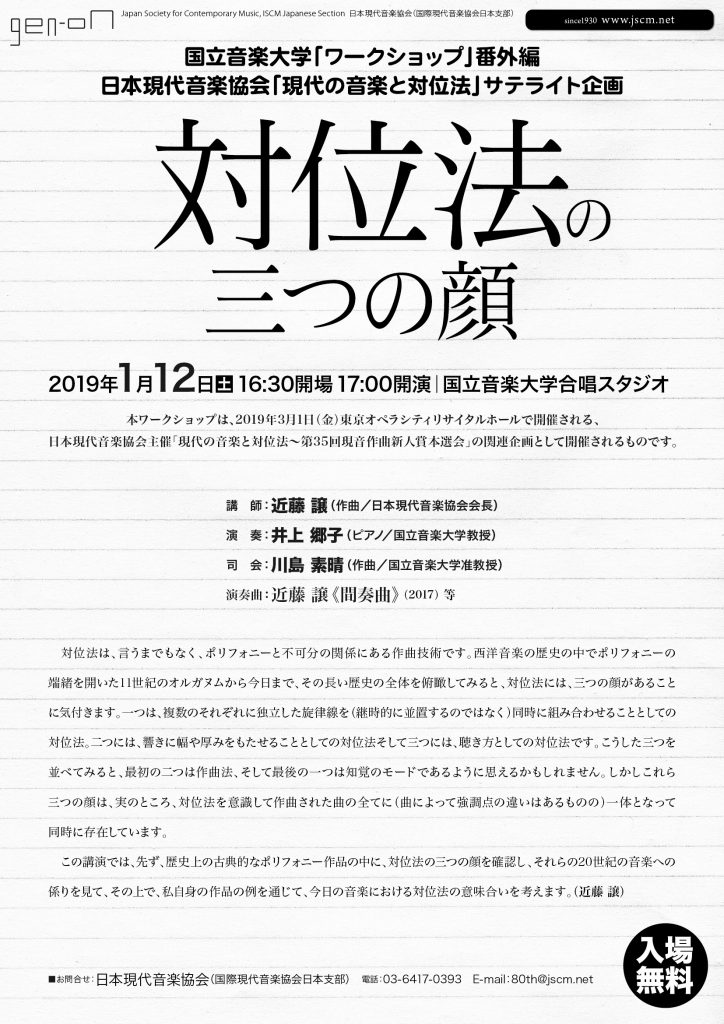

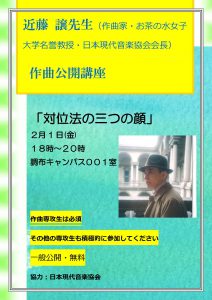

国立音楽大学で開催しご好評を頂いた「対位法の三つの顔」の、桐朋学園大学での開催が決定しました!

国立音楽大学で開催しご好評を頂いた「対位法の三つの顔」の、桐朋学園大学での開催が決定しました!