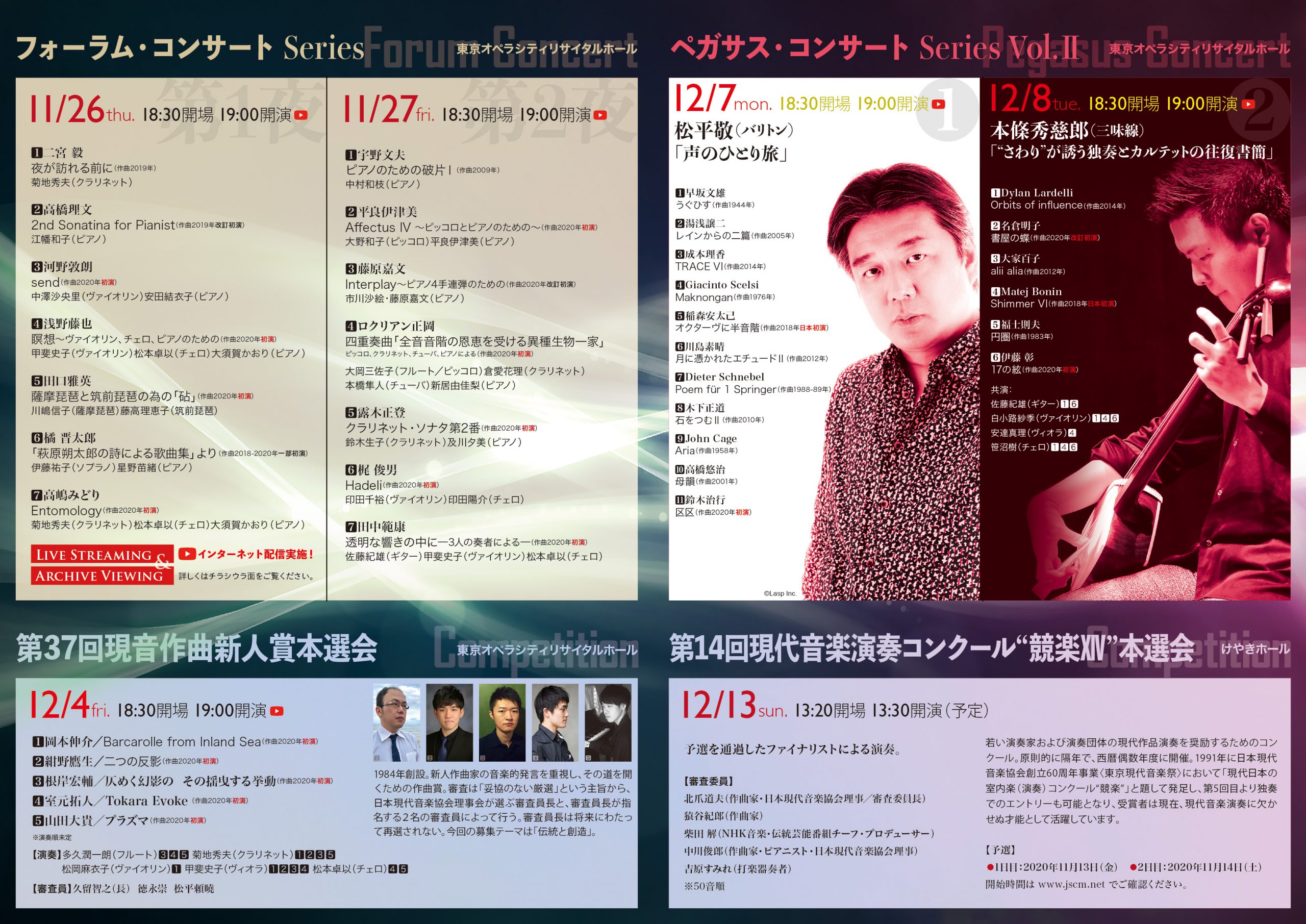

フォーラム・コンサート 第1夜

2020年11月26日(木)18:30開場 19:00開演

会場:東京オペラシティリサイタルホール

1.二宮 毅/夜が訪れる前に(作曲2019年)

菊地秀夫(クラリネット)

2.高橋理文/2nd Sonatina for Pianist(作曲2019年改訂初演)

江幡和子(ピアノ)

3.河野敦朗/send(作曲2020年初演)

中澤沙央里(ヴァイオリン)安田結衣子(ピアノ)

4.浅野藤也/瞑想〜ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための(作曲2020年初演)

甲斐史子(ヴァイオリン)松本卓以(チェロ)大須賀かおり(ピアノ)

5.田口雅英/薩摩琵琶と筑前琵琶の為の「砧」(作曲2020年初演)

川嶋信子(薩摩琵琶)藤高理恵子(筑前琵琶)

6.橘 晋太郎/「萩原朔太郎の詩による歌曲集」より(作曲2018-2020年一部初演)

伊藤祐子(ソプラノ)星野苗緒(ピアノ)

7.高嶋みどり/Entomology(作曲2020年初演)

菊地秀夫(クラリネット)松本卓以(チェロ)大須賀かおり(ピアノ)

●座席券:4,000円 ⇒ ネットで購入

●インターネット視聴券:1,000円 ⇒ ネットで購入

フォーラム・コンサート 第2夜

2020年11月27日(金)18:30開場 19:00開演

会場:東京オペラシティリサイタルホール

1.宇野文夫/ピアノのための破片Ⅰ(作曲2009年)

中村和枝(ピアノ)

2.平良伊津美/Affectus IV ~ピッコロとピアノのための~(作曲2020年初演)

大野和子(ピッコロ)平良伊津美(ピアノ)

3.藤原嘉文/Interplay〜ピアノ4手連弾のための(作曲2020年改訂初演)

市川沙絵・藤原嘉文(ピアノ)

4.ロクリアン正岡/四重奏曲「全音音階の恩恵を受ける異種生物一家」

ピッコロ、クラリネット、チューバ、ピアノによる(作曲2020年初演)

大岡三佐子(フルート/ピッコロ)倉愛花理(クラリネット)

本橋隼人(チューバ)新居由佳梨(ピアノ)

5.露木正登/クラリネット・ソナタ第2番(作曲2020年初演)

鈴木生子(クラリネット)及川夕美(ピアノ)

6.梶 俊男/Hadeli(作曲2020年初演)

印田千裕(ヴァイオリン)印田陽介(チェロ)

7.田中範康/透明な響きの中に—3人の奏者による—(作曲2020年初演)

佐藤紀雄(ギター)甲斐史子(ヴァイオリン)松本卓以(チェロ)

●座席券:4,000円 ⇒ ネットで購入

●インターネット視聴券:1,000円 ⇒ ネットで購入

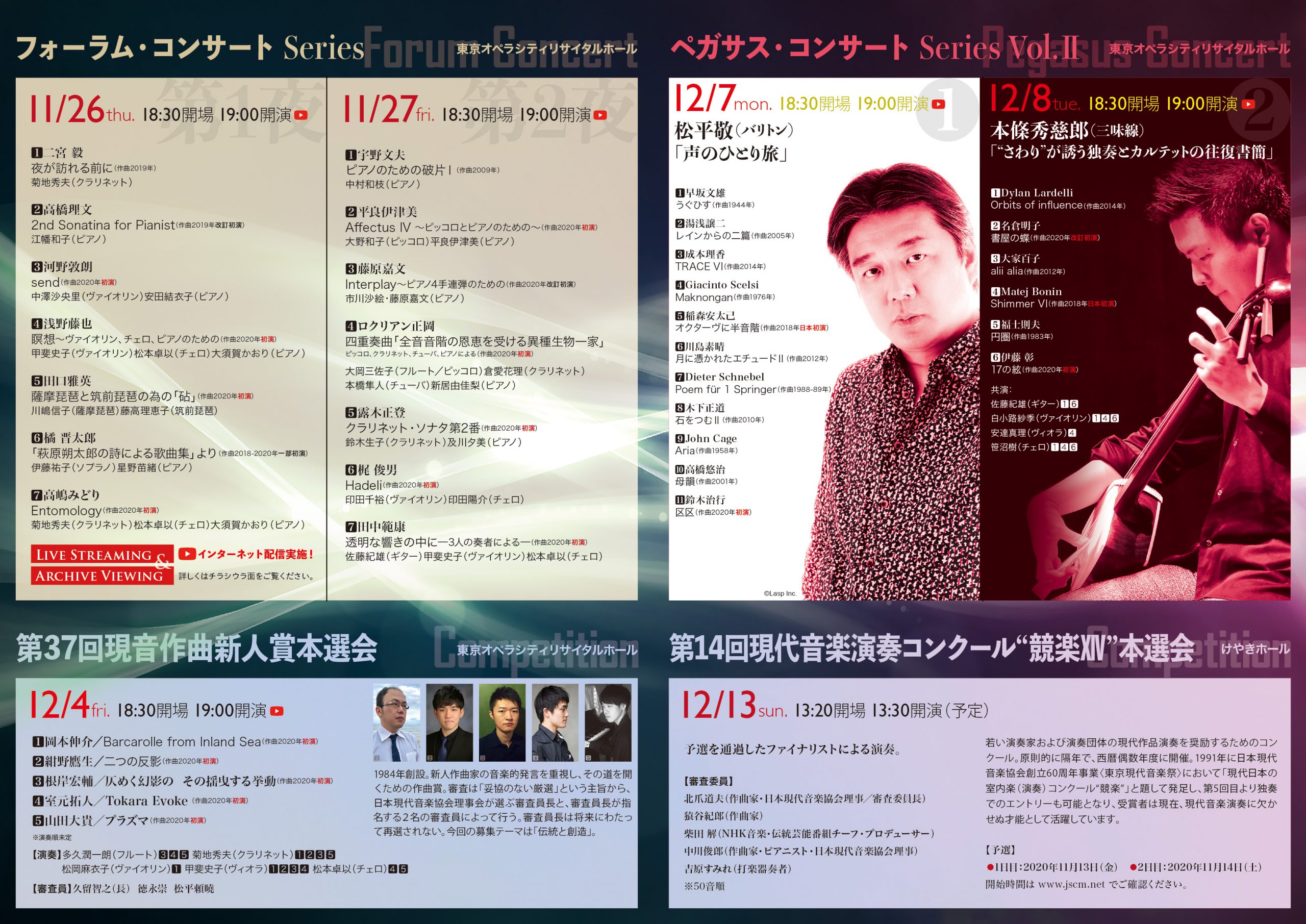

第37回現音作曲新人賞本選会

2020年12月4日(金)18:30開場 19:00開演

会場:東京オペラシティリサイタルホール

岡本伸介/Barcarolle from Inland Sea(作曲2020年初演)cl, vn, va

紺野鷹生/二つの反影(作曲2020年初演)cl,va

根岸宏輔/仄めく幻影の その揺曳する挙動(作曲2020年初演)fl, cl, va

室元拓人/Tokara Evoke (作曲2020年初演)fl, va, vc

山田大貴/プラズマ(作曲2020年初演)fl, cl, vc

※演奏順未定

【演奏】多久潤一朗(フルート)菊地秀夫(クラリネット)松岡麻衣子(ヴァイオリン)甲斐史子(ヴィオラ)松本卓以(チェロ)

【審査員】久留智之(長)、徳永崇、松平頼曉

●座席一般券:2,500円 ⇒ ネットで購入

●座席学生券:1,000円 ⇒ ネットで購入

●インターネット視聴券:1,000円 ⇒ ネットで購入

ペガサス・コンサート Series Vol.II

1.早坂文雄/うぐひす(作曲1944年)

2.湯浅譲二/レインからの二篇(作曲2005年)

3.成本理香/TRACE VI(作曲2014年)

4.Giacinto Scelsi/Maknongan(作曲1976年)

5.稲森安太己/オクターヴに半音階(作曲2018年日本初演)

6.川島素晴/月に憑かれたエチュードⅡ(作曲2012年)

7.Dieter Schnebel/Poem für 1 Springer(作曲1988-89年)

8.木下正道/石をつむⅡ(作曲2010年)

9.John Cage/Aria(作曲1958年)

10.高橋悠治/母韻(作曲2001年)

11.鈴木治行/区区(作曲2020年初演)

●座席券:3,000円 ⇒ ネットで購入

●インターネット視聴券:1,500円 ⇒ ネットで購入

ペガサス・コンサート Series Vol.II

(2)本條秀慈郎(三味線)「“さわり”が誘う独奏とカルテットの往復書簡」

2020年

12月

8日(火)18:30開場 19:00開演

会場:

東京オペラシティリサイタルホール

1.Dylan Lardelli/Orbits of influence(作曲2014年)shami, gt, vn, vc

2.名倉明子/書屋の蝶(作曲2020年改訂初演)

3.大家百子/alii alia(作曲2012年)

4.Matej Bonin/Shimmer VI(作曲2018年日本初演)shami, vn, va, vc

5.福士則夫/円圏(作曲1983年)

6.伊藤 彰/17の絃(作曲2020年初演)shami, gt, vn, vc

共演:佐藤紀雄(ギター)白小路紗季(ヴァイオリン)安達真理(ヴィオラ)笹沼樹(チェロ)

●座席券:3,000円 ⇒ ネットで購入

●インターネット視聴券:1,500円 ⇒ ネットで購入

第14回現代音楽演奏コンクール“競楽XIV”本選会

2020年12月13日(日)13:20開場 13:30開演(予定)

会場:けやきホール

予選を通過したファイナリストによる演奏。

【審査委員】

北爪道夫(作曲家・日本現代音楽協会理事/審査委員長)

猿谷紀郎(作曲家)

柴田 解(NHK音楽・伝統芸能番組チーフ・プロデューサー)

中川俊郎(作曲家・ピアニスト・日本現代音楽協会理事)

吉原すみれ(打楽器奏者) ※50音順

【予選】

1日目:2020年11月13日(金)

2日目:2020年11月14日(土)

両日とも10:30開場 10:35開始予定。

若い演奏家および演奏団体の現代作品演奏を奨励するためのコンクール。原則的に隔年で、西暦偶数年度に開催。1991年に日本現代音楽協会創立60周年事業〈東京現代音楽祭〉において「現代日本の室内楽(演奏)コンクール“競楽”」と題して発足し、第5回目より独奏でのエントリーも可能となり、受賞者は現在、現代音楽演奏に欠かせぬ才能として活躍しています。詳細はこちら。

●予選・本選共に入場無料、公開審査